理科は生徒に理解してもらうことが難しい科目です。(ギャグじゃないからね。)

特に中学で習う化学分野。

さあ、これをどうやって生徒たちに説明していくか。

化学反応式の意味がわからない。式の意味が理解できない。

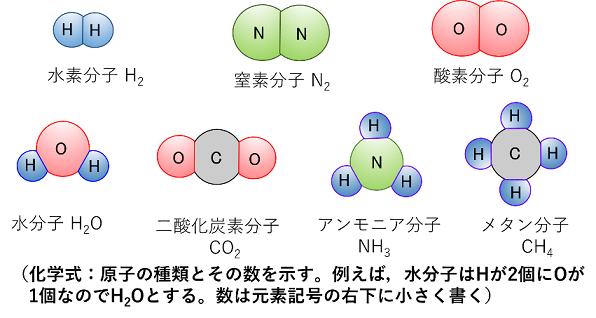

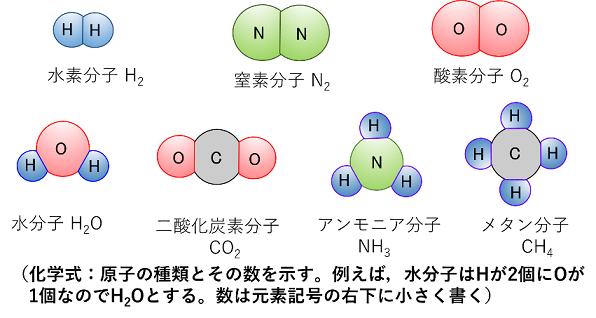

教科書にある水の模型がなぜ三角形みたいな形なのか?

気体のときだけ何で2が着くの?H2とか

※なぜだか、理科に関しては最低でも高校レベルのことを知っておかないと中学生の疑問に答えられない科目(もしかしたら大学レベルをかじらないと)で、先生たちは頭を悩ませてしまいます。

特に、化学は

- 説明の仕方が難しい

- 生徒の疑問に答えるには大学レベルの知識が求められることもある

分野です。(と僕は個人的に思っています。生物も物理も高校レベルまでは知っておいた方がいい分野。)

ちなみに吹き出しで上に書いたのは実際に中学生に質問されたものです。「覚えなさい」ということは簡単ですが、中学生から「あーなるほど」をいかに引き出していくかが講師の腕です。単に難しい言葉を並べてもそれでは通じないので日常レベルに話を落として説明していく必要があります。

本日は、理科の科目(化学分野)の説明をするときにいかに日常レベルに落とし込んで説明していかについて書きました。

中学生に理科(化学)を説明するコツ~身近な物に置き換えて説明する大切さ~

ちょっとマニアックですが、読んでください。

化学反応式は料理で例えると理解しやすい

中学一年生の理科の化学分野は、暗記で点数が取れます。理解もしやすいですし、理解がしやすいから覚えやすい。

ただ、中学二年生になると、化学反応式を習い初めて、中学三年生になるとイオンが出てきます。

ここら辺になると、単なる暗記ではなくて、理解して暗記をしていかないといけません。

化学分野が苦手になる人は大概、化学反応式でやられてしまいます。

苦手意識って呪いみたいなものだから一度でも、苦手意識を持ってしまうと、全く理解できなくなってしまいます。だから、勉強する上で苦手意識を持たないことが大切です。(別に勉強を好きになる必要はありません。苦手意識を持たなければ十分です。)

だから、いかに化学反応式、化学で習う現象を生徒が身近に感じてくれるかが重要です。

では、ここから実際にあった生徒の質問とその質問の回答事例を紹介します。

先生、理科で質問したいところがあるんですけど理科わかりますか?

理科のどこらへんですか?化学かな?

そうそう、化学です。

どこら辺がわからない?わからないにも色々種類があると思うけど、一部わからないところがあるのか、、それともわからないところが自分でもわからないけど、わからないのか、、、どんな感じ?

あーそのわからないところがわからないけど、理解ができていない感じです。特に、化学反応式のところが、、何となくわからない感じ。

それなら、化学反応式を何のために習っているのかがわからないって感じ?

あーそれです。何のためにやっているのかがわからないから書いてある文字みたいなのも意味がわからないし。

なるほど、そういう系ね。化学反応は料理に例えるといいよ。

例えば、お魚を使って料理をするとしましょう。

料理の過程を化学反応式みたいに表すと、

お魚 + 調味料 → 煮付け + 匂い

こんな感じになるよね。

- お魚と調味料を混ぜます

- 加熱します

- 煮付けができて、いい匂いがします

化学反応式って何をやっているのかっていうと、料理で例えるなら料理をするときに起こっていることを文字と矢印で表す作業です。

理科の場合は、実際に行われていることが食材ではなくて、試薬(薬とか薬品、物質)を使って行っています。

ただ単に、食材から薬品に変わっただけ。

例えば、硫黄と鉄で、硫化鉄ができる反応では、

硫黄という物質と鉄という金属が合体(化合)したら、硫化鉄ができます。

Fe + S → FeS

化学反応式は料理で言うところのレシピや調理過程を矢印とか単語で表しただけです。食材じゃなくて、物質同士の変化を記号を使って表したものが化学反応式です。

すごく頭に入ってきました。反応式は調理レシピみたいな物だから、結局覚えないといけませんよね。

そうです。覚えないといけません。

生徒が化学反応式を習い始める導入段階で、日常のことに置き換えて説明しましょう。

そうすると結構容易に生徒は理解してくれます。

分子の形には意味がある(物の形には意味がある)

学習指導要領の改定に伴い、今年から

(https://pigboat-don-guri131.ssl-lolipop.jp/811%20(2)%20Molecule.html)

分子の形も中学校の教科書に載るようになりました。(うる覚えですが、確か掲載されていたと思います)

そうなると、、生徒から

何で、水分子ってミッキーマウスを逆さまにしたような形になっているんですか?

という質問がきます。(先日されました。)

この現象をどうやって説明していくいか、、、

まず、結論から言うと、水がミッキーマウスを逆さかまにしたような形になっているのは、その形が水さんにとっては安定な形だからです。

安定ですか?

うん、安定だから。例えばなんだけど、机って足が4本あるよね?3本のもあるけど

ありますね、、

では、なぜ机には足が4本あるの?

4本ないと物が落ちてしまいます。支えられないから?

そうそう、そうだよね。机の足が1本や2本では、ものを支えることができないよね。だから、机は足が4本あって、それは足が4本あると安定するからだよね。

はい、そうだと思います。

実は、水がミッキーマウスの顔のような形になっているのは、その形が水にとっては一番安定だからです。水さんはミッキーのような形になるから存在することができますし、その形でいたいんです。(笑)

水さんはミッキーが好きなのですね。

と、このように説明すると、なるほどーと理解してもらえます。

最初に結論(ポイント)を言って、その理由を説明すると生徒も理解しやすいです。

日常のもので置き換えると大概のことは理解してもらえる

理科の化学分野って中学生にとっては、今までに習ったことがない新しい概念です。

新しい概念ということは、頭の中で何が起こっているのかをイメージ・想像することができません。(なかなか難しい)

文字を読むよりも、図や表、写真をみる方が理解できるということは誰もが体感していると思いますが、それは人間の脳が図やイメージの方が文字よりも理解できるようになっているからです。

地球の断面図という文字と

この地球の断面の図は、どちらが頭にスッと入ってくるか

を考えると一目瞭然です。

だから、説明するときは可能な限り生徒がイメージしやすいものに喩えたりすると理解してくれます。

教えるって難しいけど、生徒がわかってくれた時はとてもうれししくなります。

試行錯誤していきましょう。